Gast

Impuls

Konnektiv Impuls #4 →

Miriam Seyffarth

#OpenSource

#Souveränität #Netzwerke

Portrait von Miriam Seyffarth

Interview mit Miriam Seyffarth

In dieser Ausgabe ist Miriam Seyffarth, Leiterin für Politische Kommunikation bei der Open Source Business Alliance, bei uns zum Thema Netzwerke zu Gast! Mit einem Hintergrund in politischer und kultureller Arbeit setzt sie sich bei der OSB Alliance leidenschaftlich für ihr Herzensthema Open Source ein. In unserem Gespräch beleuchtet Miriam die entscheidende Rolle der Community-Pflege für offene Technologien, wir sprechen über die Arbeit der OSB Alliance und welche Strukturen noch ausgebaut werden können, um das Innovationspotenzial der Open Source Communities zu entfalten. Willkommen zu einem spannenden Einblick in die Zukunft der digitalen Souveränität!

Was macht die OSB Alliance?

Die Open Source Business Alliance – Bundesverband für digitale Souveränität e.V. ist der Industrieverband der deutschen Open-Source-Wirtschaft. Wir vertreten über 200 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland rund 95.000 Mitarbeiter*innen beschäftigen und einen Jahresumsatz von über 126,8 Mrd. Euro erwirtschaften. Zusammen mit unseren wissenschaftlichen Einrichtungen und Anwender*innenorganisationen setzen wir uns dafür ein, die zentrale Bedeutung von Open Source Software und offenen Standards für eine digital souveräne Gesellschaft nachhaltig im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Dieser digitale Wandel soll Unternehmen, Regierungen, Behörden und Bürgern gleichermaßen zugute kommen. Wir treten dafür ein, Open Source als Standard in der öffentlichen Beschaffung und bei der Forschungs- und Wirtschaftsförderung zu etablieren. Um unsere Ziele zu verwirklichen, stehen wir Unternehmen, Privatpersonen, Medien und der Politik als Expert*innen und Ansprechpartner*innen zur Verfügung.

Warum ist Netzwerkarbeit besonders im Open Source Kontext wichtig?

Gerade in der Open-Source-Branche sind viele kleine und mittelgroße Unternehmen aktiv, die miteinander in unterschiedlichsten Konstellationen kooperieren, um gemeinsam Software zu entwickeln oder Dienstleistungen anzubieten. Einige Unternehmen entwickeln Software, wieder andere Unternehmen bieten z.B. Schulungen oder Support für eben diese Software an. Viele Firmen verwenden Software oder Komponenten von anderen Mitgliedern des Open-Source-Ökosystems und bauen diese in ihre eigenen Lösungen ein. Gerade bei größeren Aufträgen schließen sich auch immer wieder Open-Source-Unternehmen zu Konsortien zusammen, um diese Aufträge übernehmen zu können. Die Netzwerkarbeit ist also schon allein aus wirtschaftlicher Sicht total wichtig.

Insgesamt gibt es im Open-Source-Kontext sehr komplexe Geflechte von Unternehmen, öffentlicher Verwaltung, ehrenamtlichen Communities und Zivilgesellschaft und Wissenschaft, die miteinander agieren und Open Source gemeinsam voranbringen. Dieses vielfältige Ökosystem muss zum einen gepflegt und zum anderen politisch repräsentiert werden. Das übernehmen wir zusammen mit Partnerorganisationen wie z.B. der Free Software Foundation Europe und anderen. Wenn wir uns untereinander vernetzen, können wir unsere gemeinsamen Ziele besser verfolgen und z.B. gegen immer noch verbreitete Vorurteile und Missverständnisse in Bezug auf Open Source ankämpfen. Gemeinsam können wir deutlich machen, wie groß das Potential von Open Source Software für Gemeinwohl, digitale Souveränität und Gesamtwirtschaft ist.

Foto von Ben Taylor auf Pexels

Arbeit an Open-Source-Projekten ist per se auch Netzwerkarbeit. Inwiefern sind Open Source Communities auch relevant für die Arbeit der OSB Alliance? (Gibt es hier andere Beziehungen zwischen Akteuren als in anderen Tech Bereichen?)

Viele der Mitgliedsunternehmen der OSB Alliance sind von Personen gegründet worden, die seit langen Jahren in Open-Source-Communities aktiv sind. Das hat diese Personen und damit auch ihre unternehmerische Tätigkeit sehr geprägt, die meisten Open-Source-Unternehmen sind z.B. sehr wertegetrieben. Die Communities spielen für die Open-Source-Unternehmen auch heute noch eine zentrale Rolle, denn viele Open-Source-Lösungen leben von der aktiven Community, die Bugs meldet, Feature Requests weiter gibt und generell die Software mit ihrem Interesse und ihrem Engagement am Leben erhält. Oftmals wechseln Community-Mitglieder irgendwann von der ehrenamtlichen Seite in das entsprechende Unternehmen und machen so quasi ihr Hobby zum Beruf. Die Unternehmen nehmen die Communityarbeit daher auch sehr ernst, viele Firmen haben z.B. eigene Communitymanager*innen, die sich intensiv um den Austausch mit der Community kümmern. Davon profitiert das jeweilige Unternehmen und damit auch wir als Verband.

Ein häufiges Missverständnis ist, dass Communities automatisch entstehen würden, sobald man eine Open-Source-Lösung hat. Unsere Mitglieder wissen, dass das nicht so ist und dass man in den Aufbau und die Pflege einer Community Zeit und Energie stecken muss. Als Verband klären wir regelmäßig darüber auf, welche zentrale Rolle Communities in der Zusammenarbeit mit kommerziellen Open-Source-Unternehmen spielen.

Diese Verflechtungen von Open-Source-Unternehmen und dazugehörigen Communities zeigen auch, dass das Besondere an Open Source ist, dass hier nicht nur Mehrwerte für die Wirtschaft entstehen, sondern auch für das Gemeinwohl und die Zivilgesellschaft. Am Ende des Tages sind wir daher ein Wirtschaftsverband, der zum einen die wirtschaftlichen Interessen unserer Mitglieder vertritt, dem aber Gemeinwohlaspekte wie z.B. „Public Money, Public Code“ ebenfalls sehr wichtig sind. Das geht auch aus unseren Leitlinien so hervor. Das unterscheidet uns wahrscheinlich von den meisten anderen Wirtschaftsverbänden.

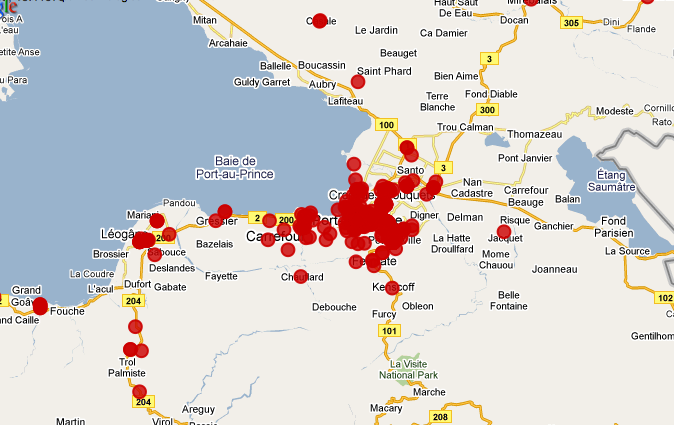

Foto von DeepMind auf Pexels

Wie fördert die OSB Alliance den Aufbau von Netzwerken (zwischen Mitgliedern und nach extern)?

Innerhalb des Verbandes haben wir zahlreiche Austauschformate zum netzwerken: Die Mitglieder organisieren ihre gemeinsame inhaltliche Themenarbeit in Working Groups und Task Forces mit regelmäßigen Videocalls, über unsere interne Diskussionsplattform humhub und über Veranstaltungen vor Ort wie z.B. den Sovereign Cloud Stack Summit am 14. Mai in Berlin oder unseren jährlichen Netzwerktag im November in Berlin. Diese Events sind immer eine gute Gelegenheit, um sich sowohl unter den Verbandsmitgliedern zu vernetzen als auch mit dem „erweiterten Freundeskreis“ der OSB Alliance. Bei unserem regelmäßigen Format „Members & Products“ steht die Vernetzung der Mitglieder untereinander ganz besonders im Fokus.

Als Verband haben wir außerdem eine ganze Reihe von Kooperationen mit anderen Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen, wie z.B. die Free Software Foundation Europe oder die Open Logistics Foundation. Je nach Thema gibt es immer mal wieder einzelne Kooperationen mit Organisationen wie z.B. dem Weizenbaum-Institut, Wikimedia Deutschland oder dem Bitkom.

Und wir sind als Verband auch selbst Mitglied in anderen Organisationen wie z.B. unseren europäischen Dachverband APELL, in dem die europäischen Open-Source-Business-Verbände organisiert und untereinander vernetzt sind. Einmal im Jahr findet eine große Konferenz der APELL-Mitglieder statt, bei der sich die Mitglieder aus ganz Europa vernetzen. Dieses Jahr ist dieses Netzwerkevent im Juni in Berlin.

Inwiefern vernetzt sich die OSB Alliance international? Mit wem?

Neben der bereits angesprochenen Vernetzung in unserem europäischen Dachverband APELL sind wir auch in regelmäßigem Austausch mit dem OpenForum Europe. Mit den hier vernetzen Organisationen, Stiftungen, und Unternehmen haben wir beispielsweise im vergangenen Jahr intensiv den Cyber Resilience Act begleitet und immer wieder kommentiert.

Außerdem sind bei uns in der OSB Alliance nicht nur deutsche Unternehmen Mitglied, sondern z.B. auch Unternehmen aus Frankreich, der Schweiz oder Österreich, die auch unternehmerisch in Deutschland tätig sind. Daher gibt es immer wieder auch einen Austausch mit unseren Schwesterverbänden in den Nachbarstaaten, z.B. mit CNLL in Frankreich. Und wir besuchen auch regelmäßig Veranstaltungen und Konferenzen in Europa und der ganzen Welt, beispielhaft seien hier mal die „Open Source Experience“ in Paris und der „FOSSASIA Summit“ genannt. Dort vernetzen wir uns international mit anderen Open-Source-Unternehmen und Communities. Eines unserer Mitglieder war auch kürzlich bei einer Delegationsreise des Bundesministerium für Digitales und Verkehr nach Kenia dabei, um sich vor Ort einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Rolle Open Source bei lokalen Communities und der öffentlichen Verwaltung spielt.

Was fehlt noch an Strukturen für die Community um ihr volles Innovationspotenzial entfalten zu können und die nächste Stufe was Anwendung und Akzeptanz angeht zu nehmen?

Zum einen ist hier der Staat am Zug: Open Source wird zwar in diversen Beschlüssen, dem Koalitionsvertrag, der Digitalstrategie, der Deutschen Verwaltungscloud-Strategie etc. immer wieder positiv hervorgehoben und an vielen Stellen auch schon von der öffentlichen Verwaltung eingesetzt. Aber wenn es darum geht, auch gezielt in das Open-Source-Ökosystem zu investieren, nachhaltige offene Infrastrukturen aufzubauen und Kompetenzen aufzubauen, dann rutscht Open Source bei der Politik schnell wieder nach unten auf der Prioritätenliste und dann wird doch lieber wieder für viele Milliarden Euro proprietäre Software eingekauft – obwohl die Vorzüge von Open Source Software den Beteiligten durchaus bekannt sind. Das muss sich dringend ändern, wir brauchen nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern auch mehr konkretes Commitment. Dafür setzen wir uns als Verband politisch ein.

Wir kümmern uns zum anderen aber auch darum, bestehende Vorurteile und Missverständnisse abzubauen und über die Vorzüge von Open Source für Wirtschaft und Gemeinwohl zu informieren.

In vielen Fällen ist es auch so, dass Verwaltungen oder Unternehmen auf uns zukommen und sagen „Wir wollen gerne Open Source einsetzen, wissen aber noch nicht so richtig, wo wir anfangen sollen“. Hier versuchen wir Hilfestellungen zu geben und zu unterstützen.

Wir haben als Verband in den letzten Jahren viel Sichtbarkeit gewonnen und werden daher inzwischen oft für Stellungnahmen oder Projekte angefragt – immer wieder kommen wir dabei an die Grenzen unserer Ressourcen, dabei würden wir gerne noch viel mehr Initiativen und Projektideen auf die Straße bringen. Deswegen freuen wir uns immer über neue Mitglieder, die Lust haben, sich gemeinsam mit uns in einem vielfältigen politischen Themenspektrum für Open Source zu engagieren.

Vielen Dank Miriam für die tollen Einblicke in das Netzwerk der OSB Alliance und euer Arbeit im Open Source Kontext!