Einblicke & Ausblicke

Konnektiv Impuls #4 →

Emily Schuri

#DigitalCulture #Post-Internet-Art #In-Game-Protest

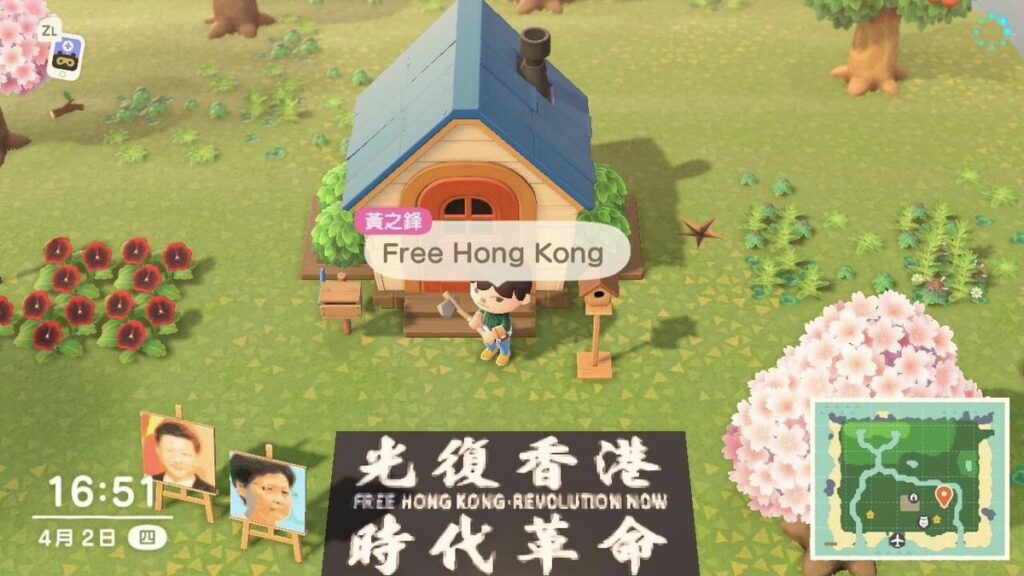

Bildschirmfoto des Spiels Animal Crossing von Joshua Wong via X

Digitale Kultur und internationale Projekte

In unserem Kulturimpuls präsentieren wir spannende Projekte, Künstler*innen, Spiele und vieles mehr rund um digitale Kultur und gesellschaftlichen Wandel. Dieses Mal geht es um Netzkunst, starke Netzwerke, Internetkulturen und Gaming und die Bedeutung ihrer Verflechtung.

„The Medium is the Message“: Post-Internet-Kunst & Marisa Olson

Die These „The medium is the message” stammt von dem Medientheoretiker Marshall McLuhan und ist für die Interpretation der Netzkunst bedeutend. Der Satz spielt darauf an, dass die Form und der Inhalt von Netzkunst immer von den technischen Gegebenheiten des Mediums beeinflusst sind und damit die Wirklichkeit verändern können. Die Netzkunst vereint unterschiedliche Werke, die in digitalen, aber auch in analogen Netzen geschaffen werden. Diese Kunstform wird also erst durch die Nutzung dieses Netzes möglich.

Im Jahr 2014 wurde in der internationalen Kunstszene der Begriff „Post-Internet-Art“ prominent. Bezeichnend für diese Bewegung ist unter anderem die Umwandlung von virtuellen Inhalten in handfestes Material. So werden beispielsweise vermehrt Online-Objekte mit dem 3D-Drucker offline wieder greifbar gemacht. Doch was hat es mit dieser Rückbesinnung auf das Materielle auf sich?

Der Begriff „Post-Internet“ wurde maßgeblich von Marisa Olson im Jahr 2008 geprägt. Das „Post“ in Post-Internet-Art meint die Kunst, die aus dem Internet entspringt und meist von Digital Natives geschaffen wird. Kunst also, die bereits unser Alltag ist und nicht schon „post”, also vorüber ist. Kurator und Architekturhistoriker Carson Chan beschreibt die Post-Internet-Art als einen „Internet State of Mind“, also als Kunst, die nicht unbedingt mit oder für das Internet geschaffen wird, sondern vielmehr als ein vom Internet beeinflusstes Denken. In ihrer Performance WellWellWell beschäftigt sich Olson beispielsweise mit dem Leben in der „Post-Internet-Ära“. Mit Hilfe von internetbasierten Videos und Live-Motivationstrainings stellt Olson einen Guru-ähnlichen Kult nach. Die Videos zeigen, wie digitale Technologien Stress auslösen, aber auch abbauen können. Laut Brad Troemel unterscheidet sich die Post-Internet-Art von der Netzkunst der 1990er Jahre in dem Sinne, dass sie das Internet nicht mehr als Tor zur Zukunft, sondern als Archiv und Treiber seiner eigenen Obsoleszenz begreift.

Der Transfer von digitaler Kunst in physische Räume und zurück, etwa durch Fotografien materieller Kunstwerke, die wieder ins Netz gestellt werden, zeigt, wie die Grenzen zwischen digitaler und physischer Welt verschmelzen und wie genau dies einen Teil unseres Alltags widerspiegelt.

Bildschirmfoto von Marinas Olsons wellwellwell.guru (2018)

Ushahidi: Netzwerke im Katastrophenschutz

Im Jahr 2008 ins Leben gerufen, entstand Ushahidi mit dem Ziel, Gewaltverbrechen während der Unruhen in Kenia zu dokumentieren und geografisch zu verorten. Die Open-Source-Plattform, deren Name auf Swahili “Zeugenaussage” bedeutet, ermöglicht es Nutzer*innen von lokalen Gemeinschaften bis hin zu internationalen Organisationen, Daten in Form von Texten, Bildern und Videos hochzuladen. Diese Informationen werden dann auf einer interaktiven Karte dargestellt und können mithilfe verschiedener Tools analysiert werden, um räumliche Zusammenhänge und die Verbreitung von Ereignissen zu verstehen.

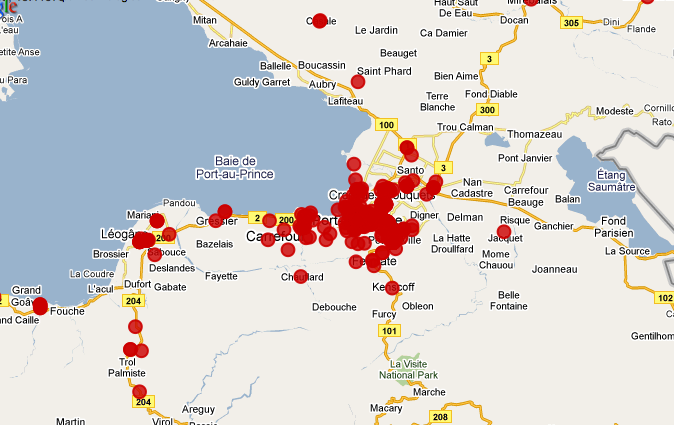

Ushahidi nutzt Crowdsourcing effektiv, um Krisen zu dokumentieren und darauf zu reagieren, indem es verschiedene Akteure einbindet, Informationsflüsse intensiviert und Ressourcen koordiniert. Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit kann die Plattform in den unterschiedlichsten Kontexten eingesetzt werden, sei es bei Naturkatastrophen wie dem Erdbeben in Haiti 2010, Gesundheitskrisen wie der Corona-Pandemie oder politischen Unruhen wie denen in Kenia oder dem syrischen Bürgerkrieg.

Durch die Vielfalt der Informationsquellen und ihre Zugänglichkeit für jede*n ermöglicht Ushahidi ein transparenteres Bild von undurchsichtigen Situationen und gibt marginalisierten Personen eine Stimme. Es ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Technologie und Gemeinschaftsengagement Hand in Hand gehen können, um positive Veränderungen in der Welt zu bewirken.

Ushahidi demonstriert die Kraft von Gemeinschaften und Netzwerken im Krisenmanagement. In einer zunehmend vernetzten Welt zeigt es, wie gemeinsame Anstrengungen und die effektive Nutzung von Daten dazu beitragen können, humanitäre Notfälle zu bewältigen und auf Krisen zu reagieren.

Bildschirmfoto der Karte des Haiti Project auf ushahidi.com

Information wo sie gebraucht wird: NetFreedom Pioneers

In einer Zeit, in der der der Digital Divide zunehmend tiefer wird und gerade in Krisengebieten viele Menschen unter mangelnder Bildung, Zensur oder fehlendem Zugang zum Internet leiden, setzt sich NetFreedom Pioneers entschieden dagegen ein. Ihre Vision ist es, selbst den entlegensten Gemeinschaften und Minderheiten den Zugang zu Informationen, Bildungsmaterialien und Online-Netzwerken zu ermöglichen.

Ein Instrument, mit dem NetFreedomPioneers diese digitale Kluft überwinden möchte, ist die Knapsack Content Station. Diese Plattform dient als Offline-Internetzugang und soll auch abgelegene und infrastrukturell vernachlässigte Gebiete mit wichtigen Informationen versorgen.

Durch den Einsatz kostengünstiger, handelsüblicher Komponenten und weit verbreiteter Free-to-Air-Satellitenschüsseln ermöglicht die Knapsack Content Station den Zugang zu hochwertigen Bildungsmaterialien auch in traditionell unterversorgten Gemeinschaften. Während ein immer größerer Teil der Welt von den Vorteilen des Internetzugangs für die Bildung profitiert, wird die Kluft zwischen denen, die Zugang zu Informationen haben, und denen, die keinen Zugang haben, immer größer. Die Knapsack Content Station will diese Kluft überbrücken.

In Zeiten von Krisen und politischer Instabilität ist der Zugang zu aktuellen Informationen und die Möglichkeit zur Vernetzung lebenswichtig. NetFreedom Pioneers widmet sich mit ihrer innovativen Arbeit der dringenden Aufgabe, digitale Barrieren zu überwinden und zeigt damit einmal mehr die entscheidende Bedeutung von Netzwerken auf.

Animal Crossing, Counterstrike, Minecraft: Wenn Videospiele zu aktivistischen Plattformen werden

Aktivismus und Protest im digitalen Raum sind längst keine Neuheit mehr. Doch nicht nur in sozialen Netzwerken mobilisieren sich Communities, um gemeinsam gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen. Von virtuellen Graffiti-Aktionen bis hin zu In-Game-Demonstrationen nutzen Spielende auf der ganzen Welt Videospiele, um politische Botschaften zu verbreiten und auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen.

Ein frühes Beispiel für diese Form des digitalen Aktivismus sind die Velvet Strikes aus dem Jahr 2002. In Counter-Strike ermutigte eine von Aktivist*innen entwickelte Mod Spielende dazu, Anti-Kriegs-Graffiti an die Wände der Spielwelt zu malen. Diese Aktionen sollten die Spielenden dazu anregen, über die realen Auswirkungen von Krieg und Gewalt nachzudenken und eine öffentliche Diskussion darüber anzustoßen.

Auch zur Umgehung von Zensur haben sich Videospiele als bewährt. Eine der wohl bekanntesten politischen Aktionen innerhalb eines Computerspiels ist die Uncensored Library. Die virtuelle Bibliothek, die 2020 anlässlich des Welttags gegen Internetzensur in Minecraft erstellt wurde, beherbergt Informationen und Berichte, die in autoritären Regimen zensiert sind. Durch die Nutzung von Gaming als Plattform konnten die Ersteller*innen der Uncensored Library einen sicheren und zugänglichen Raum für Meinungsfreiheit schaffen und gleichzeitig auf die Bedeutung der Pressefreiheit hinweisen.

Die jüngsten Proteste in Hongkong haben gezeigt, wie Gaming als Form des politischen Widerstands genutzt werden kann. In dem beliebten Spiel “Animal Crossing: New Horizons” haben Spielerinnen und Spieler ihre Inseln in Orte des Protests verwandelt., indem sie Slogans, Plakate und Demonstrationsorte in das Spiel integrieren. Diese virtuellen Proteste dienten nicht nur dazu, auf die Situation in Hongkong aufmerksam zu machen, sondern auch als Ausdruck des Widerstands gegen autoritäre Regierungen und Unterdrückung. Das darauffolgende Verkaufsverbot des Spiels in chinesischen Online-Shops zeigt die weitreichenden Folgen eines solchen In-Game-Protestes.

Die zunehmende Nutzung von Gaming als Protestform verdeutlicht die vielfältigen Möglichkeiten, die digitale Medien bieten, um politische Botschaften zu verbreiten und gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Von virtuellen Graffiti-Aktionen bis hin zu In-Game-Demonstrationen bieten Videospiele eine einzigartige Plattform für politischen Aktivismus, die von Menschen auf der ganzen Welt genutzt wird, um für ihre Rechte einzutreten und auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen.

Bildschirmfoto des Spiels Animal Crossing von Joshua Wong via X